利剣堂さんのまちゼミではんこを作る

作品にはんこを捺してみたい…

今どきはんこなんて、

ロフトやハンズなどの文具コーナーでスタンプもあるし、

ビシーズやドイトなどにもにもあるという便利すぎる時代背景からか、

それほど「はんこが欲しい!」とは思わないかもしれません。

正直なところ、

サインのネットショップもあるご時世なのでサインでもいいんですが、

何かを作るからこそ、

「はんこも欲しい」とここ最近思うようになったわけです。

そして、

そんなはんこというか篆刻のまちゼミを以前から気になっていたので、

どうにか受講したいと画策していたところ、

いよいよチャンスが巡ったわけです。

そんな邪な角度から、

参加したまちゼミでもあります。

ただ残念ながらブログなどのデジタルコンテンツには捺印できませんが...

ベテランの技を隣で見る!

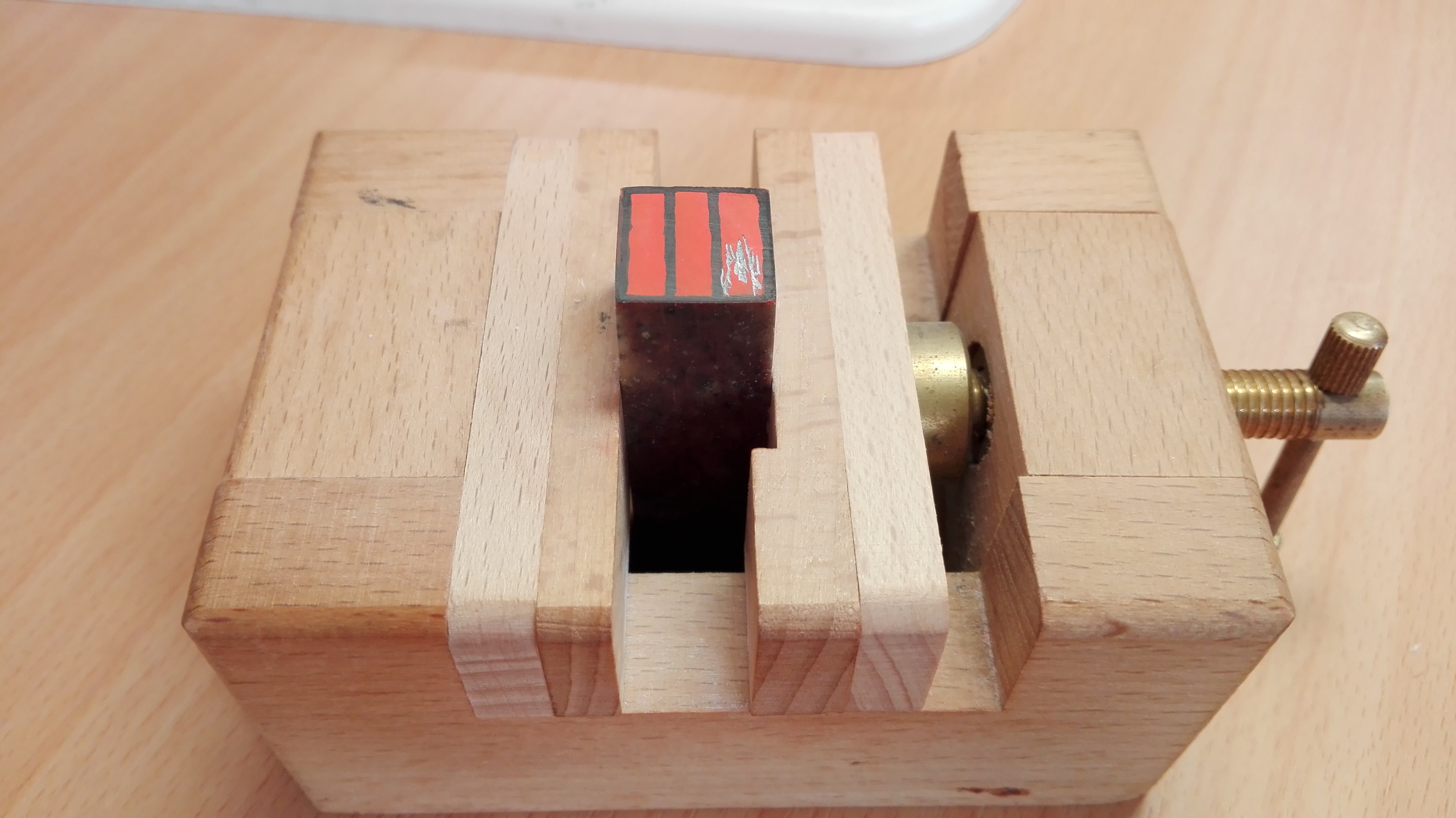

専用の治具にはんこの元となる石材を固定し数十分、

口を開けずにあくびをしつつも黙々と石を彫る。

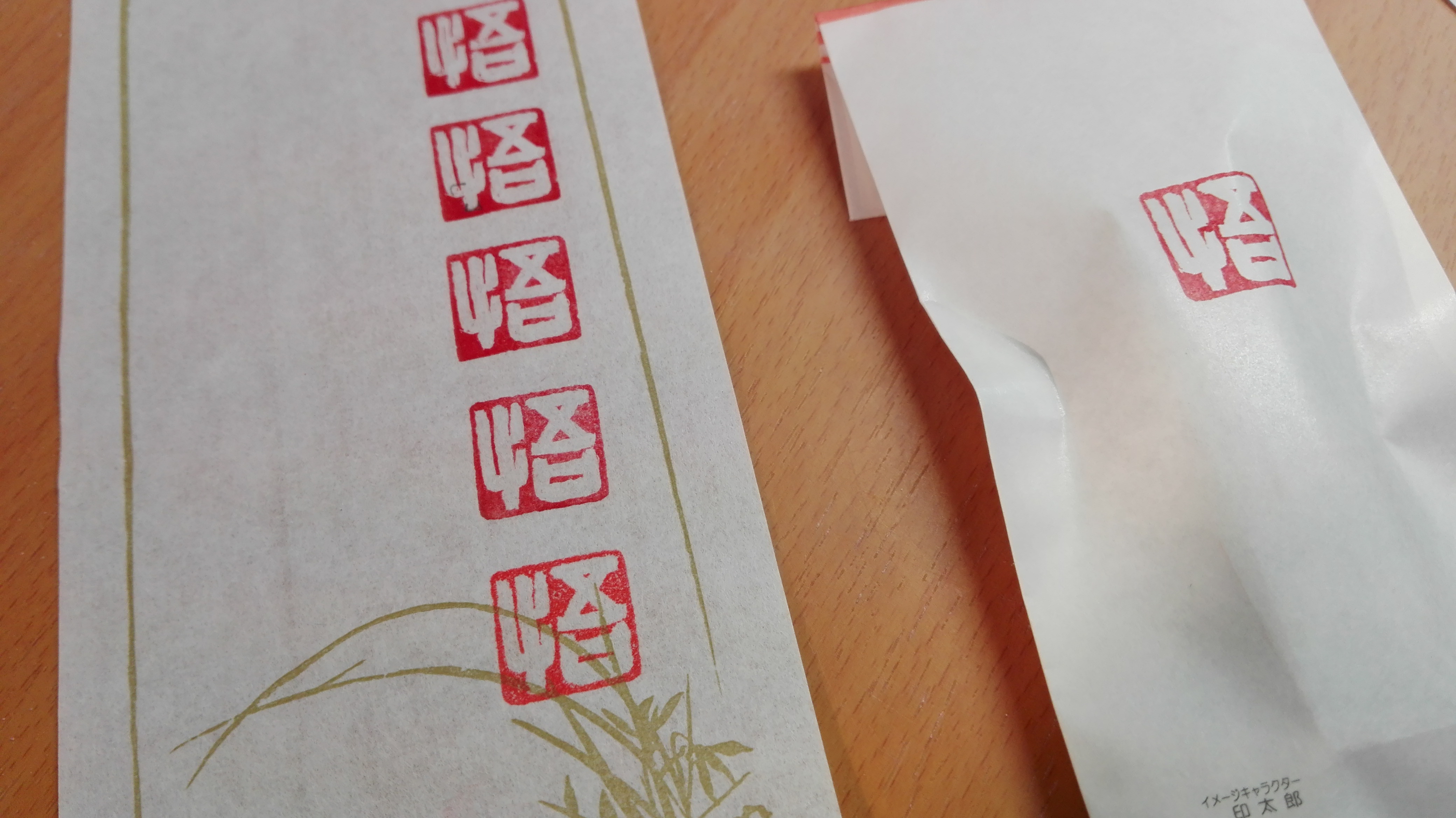

そこには少しずつ文字が浮かび上がってくる。

白紙に絵が浮かび上がるのに近いですね。

掘っては朱肉をつけて印影のテスト。そして彫る。の繰り返し...

何でもそうでしょうけど、

粗方の作業行程より仕上げ行程になるほど手間がかかりますよね。

ここで辛さを感じつつも楽しめると、

創るという行為は無限に楽しいと個人的には思うわけです。

脱線しますが、

自身が何にだと無条件に打ち込めるのか?という点で言えばこの本はヒントになるのかな?と思ったりもします。

仕事は盗んで覚えろ!と言われた世代だからか、

運良く講師の技術を隣で見れてしまったものですから、

やはり見てしまいますよね。

ただ、

不器用すぎていまだに何事においても不器用だったりします...

同じものをどのように処理して仕上げていくのか?

下書きを忠実に彫れなかった石をプロだとどのように手直ししていくのか?

ここが非常に興味深かったわけです。

迷いのないスムーズは刃の送りを見ていると、

まるで見えない下書きを彫っているかのように見えました。

エッジが出せなくて何度も彫っていたところを、

代わりにやっていただいたらものの数分で完成...

人が作ったものを途中で交代して手直しするのて、

意外に難しいんですよね。

不良品なところからのギリギリ良品への仕上げていく妥協点の洗い出しとでもいえばいいのでしょうか?

わずか数分とはいえ、

それを隣で見ていると

「う~ん、さすがだな...」と心でうなずいてしまいましたよ。

聞くと、刃物も特注品との事。

しかし、

その自分専用の特注品の刃物へ辿り着くまでも、

時間を投資するわけですからね。

こういう何かを追求する姿勢は業種問わず見習いたいものです。

作品作りする方にはもちろん実印の制作にも

手彫りのはんこではさぞかしお値段が...

それに究極の個人特定なんてマイナンバーでもOKでは?...

と思う方もいるでしょうし、

いずれそんな時代にもなるのかもしれません。

しかし、

現実的にはまだまだ書類と印鑑社会です。

利剣堂の店舗外観。石畳がおしゃれですね〜。川越商工会議所もすぐ近く。

日常使いはダイソーなど百均の認印やシャチハタでアリだとしても、

銀行印ではさすがに...という方も多数でしょう。

しかし、

実印クラスを作るとなると、

やはり今も昔もはんこ屋さんですかね。

ところが価格を見ると

「………」となりますよね?

しかし、

生涯で一度の買い物と考えたら、

それほど高いものでもないと感じられるのでは?

むしろ今すぐ必要でしょうがなく買った百均で買ったはんこの方が、

紛失率や割れたり欠けたりで、

安物買いの銭失いだったりしますよ。

何かの節目で大切なはんこが必要になるときにこそ、

ちゃんとしたはんこ屋さんを第一候補に入れたいものです。

追伸

最近はご当地年賀状も流行っているとか...

えっ!?

遠くに住んでて川越のまちゼミを体験できないから、

まずは今すぐにでも篆刻キットを買って試してみたい?

そんなチャレンジャーな貴方にはネットショップという手もアリでは?